Napoli è una delle più affascinanti città italiane, ricca di storia, cultura e, naturalmente, di arte. Tutto questo è dovuto sicuramente al suo passato storico, a partire dai Greci fino ad arrivare ai giorni nostri, ma è nel 1700 che sotto la casa dei Borbone assume il vero volto che conosciamo ancora oggi, diventando una delle capitali Europee della cultura. Difatti è nel '700, definito il secolo d’oro per Napoli, che Re Carlo di Borbone commissiona l' edificazione di grandi opere edilizie quali le residenze della reggia di Capodimonte e di Portici ed il primo teatro lirico d'Europa il Teatro San Carlo. Ma poi, succeduto a lui, continuando la sua opera di rinnovamento edilizio, Re Ferdinando IV commissionò all’architetto Fiorentino Ferdinando Fuga due opere simbolo Europeo della pietà illuminata: il gigantesco Real Albergo dei Poveri (un' edificio dalla facciata lunga ben 360 metri) e il Cimitero delle 366 Fosse.

Quest'utimo, in particolare, fu una pionerestica iniziativa di prevenzione e contenimento delle epidemie, ma sopratutto una grande opera sociale per quei poveri che, decimati da carestie e pesti, erano "gettati" in fosse comuni, come quella sotto l’Ospedale degli Incurabili, soprannominata piscina, o in cave di tufo abbandonate, come quella del Cimitero delle Fontanelle (riempita, fino a quasi colmarla, durante l’epidemia di peste del 1656).

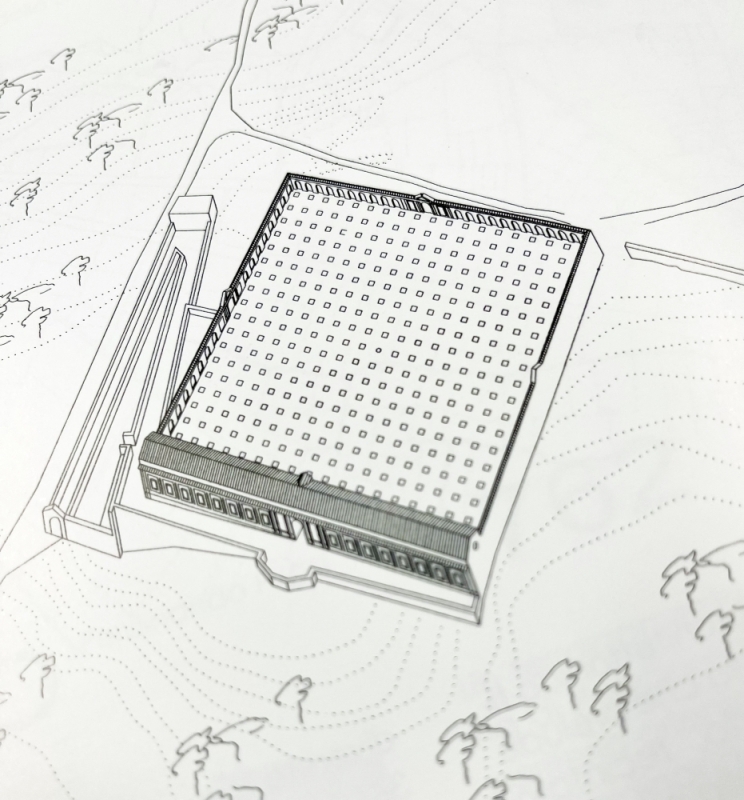

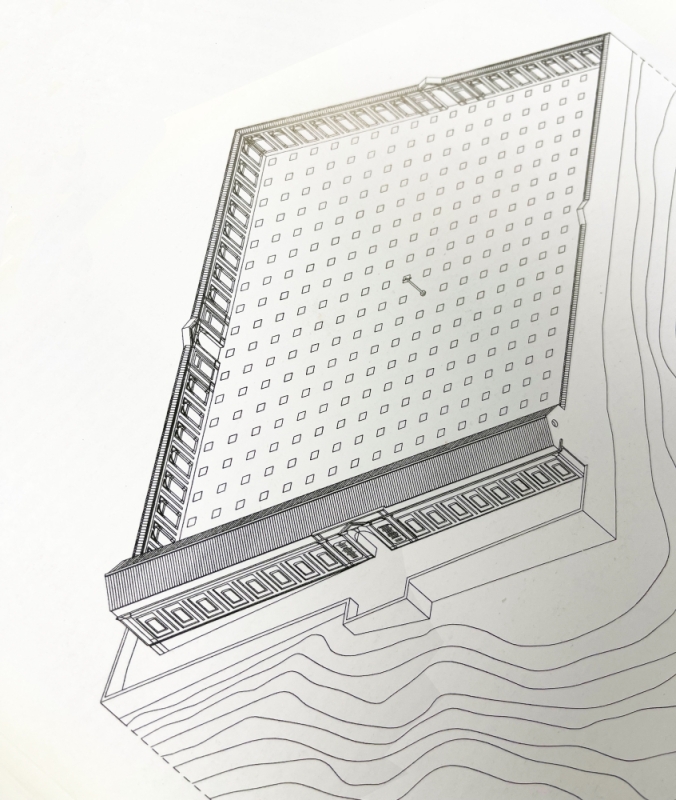

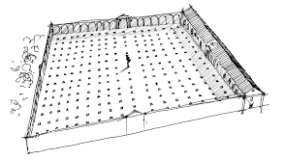

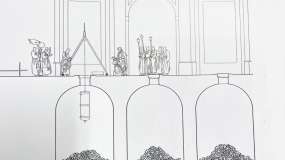

Ed è in questo clima che nel 1762 l' architetto Fuga, appena fuori le mura della città, diede inizio alla progettazione e la costruzione sulla collina di Poggioreale del Geniale Cimitero. Qui, nella corte centrale, disposte in 19 file con 19 fosse per fila, ad eccezione della centrale che ne conta 18, furono realizzate 360 fosse + ulteriori 6 nel corpo centrale per un totale di 366 fosse (una per ogni giorno dell’anno, compreso quello bisestile). Ognuna misurava 4,20 x 4,20 metri ed aveva una profondità di 7 metri e venivano sigillate con pietre di piperno con su scolpito un numero progressivo. L’inumazione seguiva un criterio cronologico: ogni giorno veniva aperta quella corrispondente al dì dell’anno ed, una volta registrati i nomi su di un apposito registo, accoglieva le persone passate a miglior vita in quella giornata. A sera la stessa veniva sigillata, non prima di essere cosparsa di calce, per essere riaperte solo esattamente dopo un anno, limitando, così, i rischi di contagio. Nel 1764, a causa dell’epidemia delle febbri putride, questo luogo di riposo in soli 7 mesi accolse circa 40.000 cadaveri provenienti direttamente dall' Ospedale di Santa Maria degli Incurabili. Chiuso nel 1890 si pensa che qui, in poco più di un secolo, siano state deposte oltre un milione di salme.

Due curiosità: la fossa numero 60 veniva aperta ogni 4 anni perchè rappresentava il 29 febbraio (che appunto ricade nel 60° giorno dell'anno ogni 4 anni nell'anno bisestile), mentre le 6 fosse da 361 a 366, riferite al periodo tra il 25 ed il 31 dicembre, sono ospitate nel corpo centrale al chiuso, invece che nella corte centrale all'aperto, proprio perchè ricadenti nel periodo più importante per la Cristianità.

Il cimitero delle 366 Fosse, in una città quale Napoli dove quello per i defunti è un vero culto, è un luogo pieno di ricordi, una testimonianza di una tragedia che ha colpito una città e una comunità, ma è anche un luogo di grande interesse sia storico che di illumistica umanità. Un luogo dove celebrare la vita attraverso il ricordo di chi ha condiviso questa terra con noi, raccogliendo le energie del passato in una connessione forte tra terra ed aldilà, ma sopratutto raccogliendo il testimone di chi, con spirito di umana solidarietà, progettò e realizzò questo cimitero per dare una più degna sepoltura a anche a chi non se la poteva permettere.

Abbandonato per lungo tempo e reso di nuovo visitabile grazie ad un progetto di recupero voluto dal Comitato di Gestione delle Arciconfraternite Commissariate della Diocesi di Napoli presediuto da Padre Salvatore Fratellanza, dall’Arciconfraternita di Santa Maria del Popolo agli Incurabili e con il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università Vanvitelli, oggi il cimitero dell 366 fosse è un luogo di grande emozione e di studio dove, in un periodo storico tragico per i poveri Napoletani, la pietà ha vinto sull'indifferenza nel contesto di un grande progetto ingegneristico unico nel suo genere al mondo e che di fatto lo rese il primo cimitero pubblico in Europa.

Il cimitero è visitabile accompagnati da una guida prenotando su MeTour a questo link: https://www.metour.it/cose-da-fare/visita-guidata-al-cimitero-storico-delle-366-fosse-a-napoli/